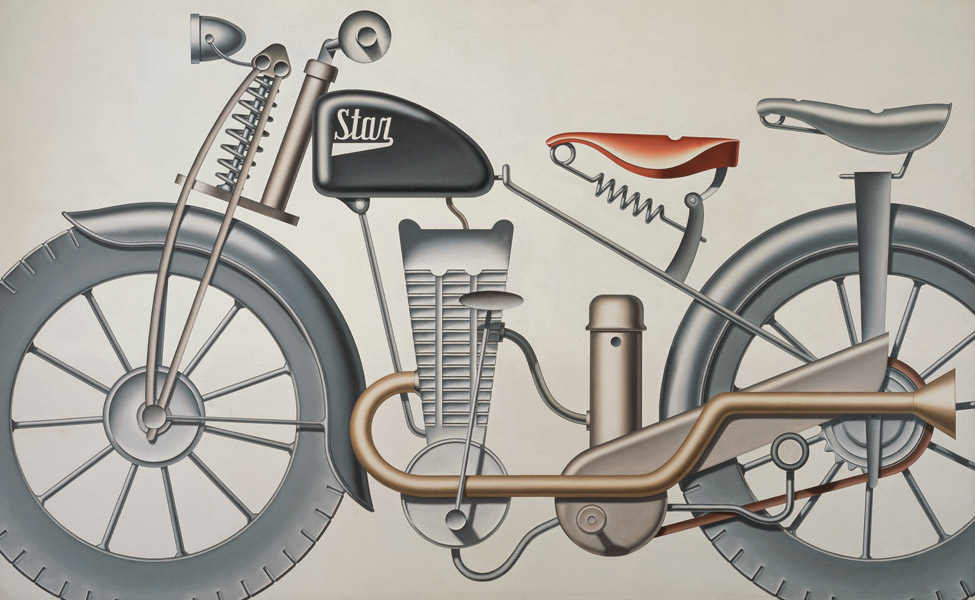

Konrad Klapheck ist als Maler von Maschinen in die Kunstgeschichte eingegangen – zumindest in die bundesdeutsche. Als in den 1950er Jahren seine Kollegen abstrakt und informell malten, begann er, die Dingwelt darzustellen: Schreib- und Nähmaschinen, Motor- und Fahrräder, Schuhe, Uhren und Haushaltsartikel aller Art.

Info

Klapheck: Bilder und Zeichnungen

26.04.2013 - 04.08.2013

täglich außer montags 11 bis 18 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr im Museum Kunstpalast, Ehrenhof 4-5, Düsseldorf

Katalog 24,90 €

Alleinherrscher im Bildraum

In kalter Pracht: Polierte, makellose Oberflächen und weggelassene Details lassen sie überwirklich präsent und zugleich bedrohlich wirken, als regierten sie tyrannisch den ansonsten leeren Bildraum. Dazu trägt die Untersicht auf diese Alleinherrscher bei: Der Betrachter scheint ihnen unterworfen. Wie den allgegenwärtigen Apparaten, die ihn im technischen Zeitalter umzingeln.

Impressionen der Ausstellung; © Mythos Olympia

Leerlauf frei drehender Räder

Klapheck will nach eigenen Worten mit seinen Maschinen-Stillleben Gefühle ausdrücken. Manchmal verleiht er ihnen diskret humane Züge: Dann ordnet er Schrauben, Stifte oder Griffen so an, dass sie vage an ein menschliches Antlitz erinnern. Solche Vexierbilder muss man gar nicht entschlüsseln. Empfindungen bringt der Künstler viel unmittelbarer zum Ausdruck: mit seinen Bildtiteln.

Sie sind wesentlicher Teil jedes Werks – und dabei so vieldeutig, dass sie diverse Assoziationen zulassen. Wenn Klapheck das Gemälde eines normalen Damenfahrrads „Schicksal“ nennt, mag er das sprichwörtliche Rad des Schicksals im Sinn haben. Und „Die Fragwürdigkeit des Ruhms“ als Titel für ein Fahrrad, das auf dem Kopf aufgebockt ist, greift den Leerlauf frei drehender Räder auf: nutzloser Stillstand trotz Bewegung.

Erfinder des Magischen Industriellen Realismus

Warum aber nannte der Künstler sein erstes Nähmaschinen-Bild „Die gekränkte Braut“? Er gibt biografische Gründe an und hat dem Motiv quasi weibliche Kurven verliehen. Manche Gemälde tragen martialische Titel wie „Das Opfer“, „Inquisition“ und „Der Despot“: Klapheck entlockt scheinbar neutralen Objekten ihre latente Gewalttätigkeit. So tauft er einen Kipplaster, den ein Bagger mit Erde füllt, „Im Zeitalter der Gewalt“. Als sei es eine Urszene der Umweltzerstörung, die durch ihr riesiges Format überwältigt.

Dass er mit der Benennung quasi einen doppelten Boden einzieht, hat Klapheck mit Magritte gemeinsam: Dessen Bilder schillern auch als paradoxe Kombinationen von Motiv und Titel. Da sich ihre Arbeiten nicht festlegen lassen, sind beide Künstler stilistisch kaum einzuordnen. Magritte oszilliert zwischen Surrealismus und Postkarten-Lieferant, Klapheck zwischen Surrealismus und Pop Art. Genauso gut könnte man ihn zum Erfinder des Magischen Industriellen Realismus küren.

Nackedeis wie Gliederpuppen

Beziehungsweise konnte: Seit 1997 hat Klapheck seine Malweise völlig verändert. Diese Wende bezeichnet das Museum Kunstpalast zwar als „inhaltliche Vertiefung seines bisherigen Werks“, doch bei den 70 gezeigten Arbeiten ist der radikale Bruch offensichtlich. Der Künstler hat die menschliche Figur für sich entdeckt – und weiß wenig mit ihr anzufangen.

Hintergrund

Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung «die ganze Welt in meinem Spiegel» zum Gesamtwerk von Johannes Grützke im Ephraim-Palais, Berlin

und hier einen Bericht über die Ausstellungen "Panorama + Editionen 1965 - 2011" - zwei Retrospektiven als Hommagen an Gerhard Richter in der Neuen Nationalgalerie + dem me Collectors Room, Berlin

und hier eine Besprechung der Ausstellung “Das große Welttheater” mit Werken von Bernhard Heisig im Kunst-Raum des Bundestags, Berlin.

Bonbonbunter Pin-Up-Kitsch

Man könnte sie für ein Korrelat zu Klaphecks Maschinen-Kosmos halten, sein skeptisches Porträt einer fortschreitend technoiden Menschheit. Doch er lässt seine Gestalten singen und tanzen. Das misslingt arg: Die Körperhaltungen stimmen anatomisch nicht, alles wirkt bemüht und unbeholfen wie dürftigste naive Malerei. Jahrzehntelange Fixierung auf Gegenstände hat offenbar den Künstler von humanen Bewegungsabläufen entwöhnt.

Selbst seine Serie von Jazz-Größen wirkt wie eingefroren. Sinnlicher Groove und Swing sind nirgends erkennbar; was umso mehr erstaunt, als der Künstler diese Musik leidenschaftlich liebt. Es ehrt das Museum, dass es in der ersten großen Werkschau in Klaphecks Heimatstadt seit 30 Jahren auch seinem Spätwerk reichlich Platz einräumt. Doch einen Gefallen tut es damit weder ihm noch dem Publikum: Dieser bonbonbunte Pin-Up-Kitsch wäre besser im Depot geblieben.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.