Auch Superstars haben klein angefangen: mit einer zweiwöchigen Ausstellung in einer früheren Metzgerei. Die Kunstakademie-Studenten Gerhard Richter, Sigmar Polke, Konrad Lueg und Manfred Kuttner mieteten im Mai 1963 ein leer stehendes Ladenlokal in der Düsseldorfer Kaiserstraße 31a, um dort eigene Bilder zu zeigen.

Info

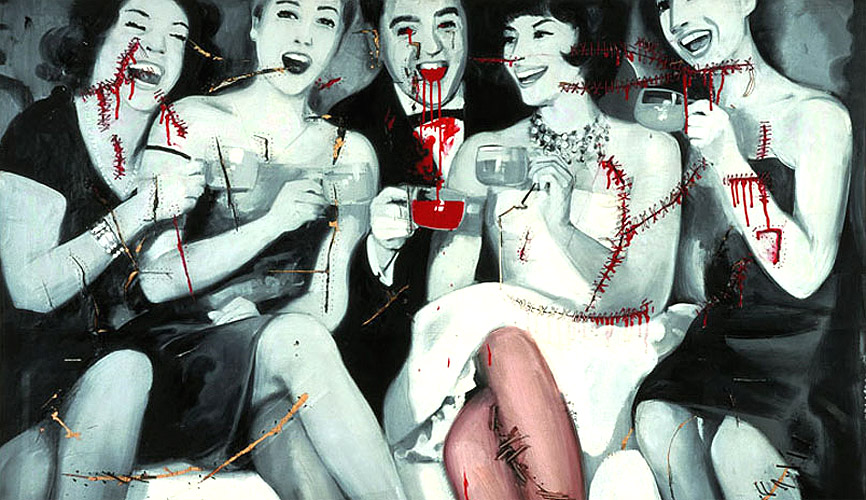

Leben mit Pop: Eine Reproduktion des Kapitalistischen Realismus

21.07.2013 - 29.09.2013

täglich außer montags

11 bis 18 Uhr

in der Kunsthalle Düsseldorf, Grabbeplatz 4, Düsseldorf

Im Möbelhaus Adenauer-TV gucken

Fünf Monate später wurde der Begriff titeltauglich. Unter dem Motto: „Leben mit Pop − eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“ veranstalteten Richter und Lueg am 11. Oktober eine Aktion im „Möbelhaus Berges“. Dort hockten beide und sahen sich einen TV-Bericht über Bundeskanzler Konrad Adenauer an, der am selben Tag zurückgetreten war. Ihre Gemälde und ein Filz-Anzug von Joseph Beuys waren zwischen den ausgestellten Möbeln verteilt. Am Ende wurde Bier gereicht.

Impressionen der Ausstellung; © Mythos Olympia

Reproduktionen ersetzen Originale

Der Rest ist zeitgenössische Kunstgeschichte. Richter und Polke stiegen zu den zwei am höchsten geehrten und bezahlten Malern der Bundesrepublik auf. Lueg wurde unter seinem Taufnamen Konrad Richter einer ihrer erfolgreichsten Galeristen. Nur Kuttner scherte aus und sattelte zum Werbegrafiker um.

Eine hervorragende Ausstellung in der Kunsthalle Düsseldorf rekonstruiert nun detailliert die Anfänge der Karrieren dreier maßgeblicher Protagonisten des deutschen Kunstbetriebs. Mit einem genialen Kniff, der so respektlos und sachdienlich erscheint wie das damalige Treiben des Trios: Gezeigt werden nur originalgetreue Reproduktionen.

Rasterung oder Verwischung

Denn die Original-Werke sind inzwischen viel zu wertvoll: Versicherung und Transport dürften das Kunsthallen-Budget sprengen. Außerdem passt das zur Haltung der Maler, die damals Ansätze und Verfahren der US-amerikanischen Pop Art für sich entdeckten: Anstatt völlig neue Bilder zu schaffen, kann man sich verfügbare aneignen und verändern.

Somit lassen sich drei ähnliche, aber unterschiedliche Strategien der Bild-Behandlung bestens miteinander vergleichen. Polke rasterte Motive und vergröberte sie dadurch; triviale Sujets wie Interieurs, Freizeitvergnügen oder Porträt-Köpfe wirken dadurch latent bedrohlich. Richter verwischte die Konturen, was triviale Pressefotos abgründig mysteriös werden lässt.

Dezenter als US-Pop-Art

Lueg ließ Ornamente aus Tapetenmustern über Gestalten wuchern und entpersonalisierte sie damit; oder er reduzierte sie auf harte Siebdruck-Kontraste. Allenfalls diese Gemälde knüpften direkt an die Ästhetik der US-Pop Art an; ansonsten gingen die drei Düsseldorfer eigene Wege.

So grell, bonbonbunt und plakativ wie Werke von Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder Mel Ramos, die genauso beliebt und marktgängig wurden wie die von ihnen parodierte Massenkultur, ist in dieser Schau nichts. Konsum-Kritik kommt wesentlich dezenter daher: etwa bei Polke als endlose Würstchen-Schlange, die in einem skizzierten Mund endet.

Bei Fluxus und Aktionskunst bedient

Auch Politisches taucht nur angedeutet auf. Man muss bei Richters Gemälden „Onkel Rudi“ und „Herr Heyde“ wissen, dass dieser Wehrmachts-Offizier und jener NS-Verbrecher war; aus den Bildern ist das kaum ablesbar. Der „kapitalistische Realismus“ war also keine Agitprop-Kunst im Dienste irgendeiner Überzeugung, sondern die vage Selbstzuschreibung von Jungmalern, die sich mit ihrer visuellen Lebenswelt beschäftigten.

Hintergrund

Lesen Sie hier einen Beitrag über die Ausstellung "Panorama" - große Retrospektive von Gerhard Richter zum 80. Geburtstag in der Neuen Nationalgalerie, Berlin

und hier eine Besprechung der Ausstellung "K. H. Hödicke - Malerei, Skulptur, Film" - umfangreiche Werkschau in der Berlinischen Galerie

und hier einen Bericht über die Ausstellung “Der geteilte Himmel: Die Sammlung 1945–1968” mit Kunst aus der Nachkriegszeit in der Neuen Nationalgalerie.

Einig nur im Hang zur Ironie

Erst der Galerist René Block versuchte Ende 1964 in seiner Westberliner Galerie, „Kapitalistischen Realismus“ zum Markenzeichen aufzuwerten. Er schrieb den Begriff mit Großbuchstaben, packte Berliner Künstler wie KP Brehmer, K.H. Hödicke und Wolf Vostell dazu und präsentierte sie als Bewegung − was sie nie waren.

Schon gar nicht als Gegenströmung zum „Sozialistischen Realismus“: Im Gegensatz zur ideologisch gelenkten Ostblock-Staatskunst versammelte Block nur ein paar Einzelgänger mit ähnlichen Interessen und Arbeitsweisen. Was sie einte, war höchstens ihr Hang zur Ironie.

Ende der Ernsthaftigkeit

Polke sollte sie später zum Bildtitel-Prinzip erheben („Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen!“), Richter sich damit in eine verschmitzte Verweigerungshaltung zurückziehen. Das wurde ihre epochale Neuerung: Im heutigen Kunstbetrieb kann keiner mehr beanspruchen, wortwörtlich zu meinen, was er sagt.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.