Auf Geheimnisvolles scheint die Schirn Kunsthalle spezialisiert zu sein: Bereits 2011 widmete sie „Geheimgesellschaften“ eine Ausstellung, um verborgene Verbindungen zwischen Kunst und Konspirativem zu enthüllen. Nun behauptet sie, nach ihrer bahnbrechenden Entdeckung müsse die Geschichte der Moderne in Europa teilweise umgeschrieben werden.

Info

Künstler und Propheten: Eine geheime Geschichte der Moderne 1872 - 1972

06.03.2015 - 14.06.2015

täglich außer montags

10 bis 19 Uhr, mittwochs + donnerstags bis 22 Uhr

in der Schirn Kunsthalle, Römerberg, Frankfurt/Main

Katalog 38 €

Kohlrabi-Apostel + Inflationsheilige

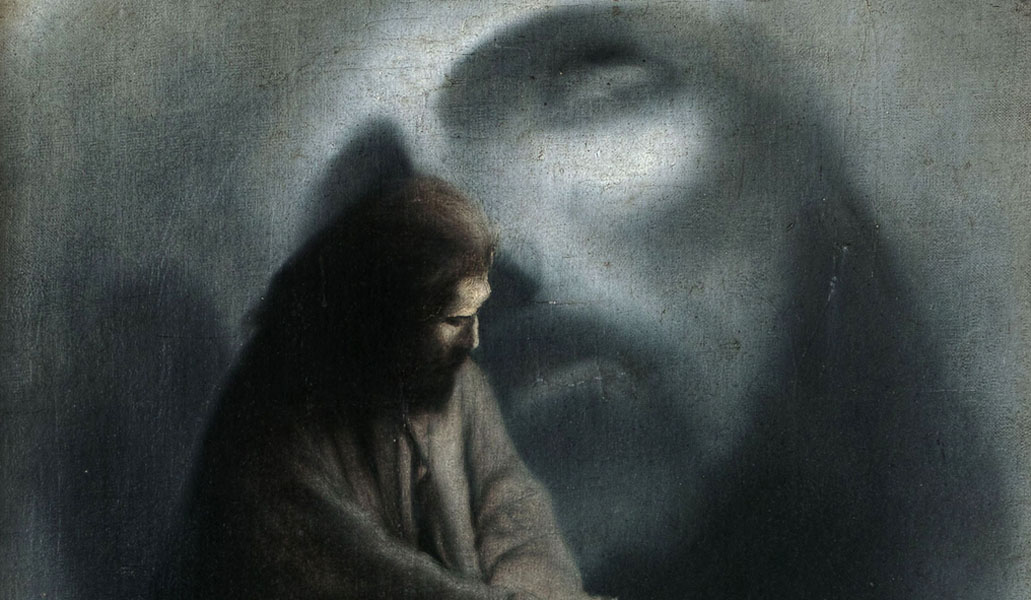

Sie hießen Karl Wilhelm Diefenbach, Gusto Gräser, Gustav Nagel, Friedrich Muck-Lamberty und Ludwig Christian Haeusser; man nannte sie Künstler-Propheten, Kohlrabi-Apostel, Jesusapostel oder Inflationsheilige. Diese selbsternannten Erlöser-Gestalten waren ab dem späten 19. Jahrhundert bis in die Zeit der Weimarer Republik sehr populär: Angesichts epochaler Erschütterungen sehnten sich viele Menschen nach Leitfiguren, die Umkehr und neue Lebensweisen versprachen.

Feature über die Ausstellung; © Schirn

Darwinismus, Monismus + Theosophie

Der erste und einflussreichste unter ihnen war Diefenbach (1851-1913); er hatte auch als Künstler Erfolg. Nach seinem Erweckungserlebnis gründete er bei München und später in Himmelhof bei Wien Kommunen, in denen vegetarisch gegessen, nackt spaziert und frei geliebt wurde. Allerdings schreckte sein diktatorischer Führungsstil etliche seiner Jünger alsbald ab.

Über die Inhalte der Lehren Diefenbachs erfährt man in der Ausstellung jedoch wenig; sie begnügt sich mit Andeutungen von „reformistisch-religiösen Ansichten und auf der darwinistischen Lehre beruhenden, monistischen sowie theosophischen Ideen.“ Stattdessen glaubt Kuratorin Kort, geheime Verbindungen aufgespürt zu haben, die in einem über 100 Jahre reichenden Bogen von Diefenbach bis zu Joseph Beuys reichen.

Beuys‘ photo shooting auf Capri

Nach dem Bankrott seiner Kommune verbrachte Diefenbach seine letzten Lebensjahre auf der Insel Capri. Neben diesem Hinweis hängt eine berühmte Fotografie von Beuys: In Lebensgröße schreitet er mit legerer Umhängetasche forsch auf den Betrachter zu. Die Aufnahme wurde 1972 auf Capri gemacht; der von Beuys auf Italienisch geschriebene Titel lautet: „La rivoluzione siamo Noi“ („Die Revolution sind Wir“).

Dass ein direkter Zusammenhang zwischen Diefenbach und Beuys besteht, ist für Kuratorin Kort völlig klar: „Dies kann kein Zufall sein!“ Dafür fehlen ihr offenbar weitere Belege außer der photo location; dazu wären wohl weitere Forschungen nötig. Was symptomatisch für diese Ausstellung ist: Sie kratzt meist nur an der Oberfläche, anstatt die Lehren dieser selbsternannten Propheten kulturhistorisch aufzubereiten.

Reich werden mit selfie-Bildpostkarten

Wie interessant dieses Thema sein könnte, blitzt nur an wenigen Stellen auf. Etwa in einem unauffällig platzierten Text zu František Kupka; er war zeitweilig Diefenbach-Schüler, orientierte sich anfangs an Jugendstil und Symbolismus, schuf mystische Landschaften und wandte sich ab 1911 der Abstraktion zu. Dabei ließ sich der tschechische Künstler unter anderem vom Forscher und Freidenker Ernst Haeckel inspirieren − er wird mit den Worten zitiert: „Der Mensch ist die sich ihrer selbst bewusst werdende Natur.“

Hintergrund

Lesen Sie hier einen Bericht über die Ausstellung “Dekadenz – Positionen des österreichischen Symbolismus” mit Werken von Karl Wilhelm Diefenbach im Belvedere, Wien

und hier eine Besprechung der Ausstellung “Geheimgesellschaften” als Thema der Kunst in der Schirn, Frankfurt/Main.

und hier eine Kritik der Ausstellung “Freibeuter der Utopie” zur “Kunst der Weltverbesserung” mit utopischen Entwürfen von Joseph Beuys in der Weserburg, Museum für moderne Kunst, Bremen.

Plötzlicher Kindstod

Besonders nachdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Nagel mit einer seiner Anhängerinnen ein gemeinsames Kind hatte; bei seiner Taufe in eiskaltem Wasser kam es versehentlich zu Tode. Hingegen erfährt man über die Inhalte von Nagels Predigten kein einziges Wort.

Mit solchen Petitessen wird in der Schirn ein potentiell faszinierendes Thema verschenkt. Nicht etwa, weil Randerscheinungen übermäßig aufbauscht würden − sondern, weil ein bislang vernachlässigtes Kapitel der jüngeren Kulturgeschichte zwar beleuchtet, aber auf einem Niveau nahe der Boulevardpresse abgehandelt wird.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.