Der Gedanke liegt so nahe, doch lange kam niemand darauf: Jeder kennt Pablo Picasso (1881-1973). Sein Einfluss auf die Kunst des 20. Jahrhunderts bis heute ist unermesslich. Aber eine ihm gewidmete Ausstellung ohne ein einziges Werk von Picasso selbst – diese Idee wird erst vier Jahrzehnte nach seinem Tod umgesetzt.

Info

Picasso in der Kunst

der Gegenwart

01.04.2015 - 12.07.2015

täglich außer montags

11 bis 18 Uhr, am ersten Donnerstag im Monat bis 21 Uhr in den Deichtorhallen, Deichtorstraße 1-2, Hamburg

Katalog 48 €

Von Paul Klee bis Jonathan Meese

Geboten wird nicht weniger als ein umfassender Überblick über die moderne und zeitgenössische Kunst: von Paul Klees vergilbten Zeichnungen, die fast so alt sind wie der Kubismus selbst, bis zu neuesten Scherzen verspielter Kulturspektakel-Krawallbrüder wie Jonathan Meese oder Maurizio Cattelan. Ein Potpourri, so facettenreich wie der gesamte Kunstbetrieb, das von einer Klammer zusammengehalten wird: Überall steckt Picasso drin.

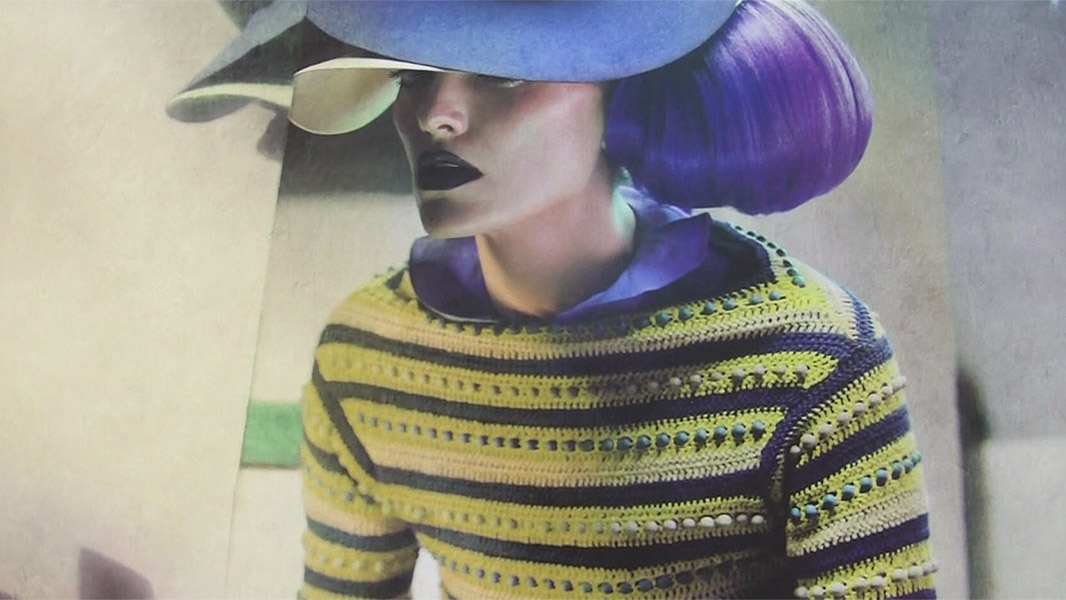

Teaser zur Ausstellung; © Deichtorhallen Hamburg

Picasso-Bezug auch bei expliziter Ablehnung

An ihm kommt kein Künstler vorbei, so die These der Ausstellung: Ob durch mimetische Nachahmung oder deutliche Absetzung, formale oder inhaltliche Inspiration, intensive Auseinandersetzung oder oberflächliche Anleihen – Picasso hat Standards gesetzt, die kein Nachfolger ignorieren kann. Selbst diejenigen, die ihn ausdrücklich ablehnen, beziehen sich dadurch schon auf ihn; schließlich kommen auch überzeugte Atheisten nicht ohne Gottesbegriff aus.

Das Phänomen seiner impliziten Allgegenwart gliedert die Schau in sechs Abschnitte mit diversen Unterteilungen. Am eingängigsten sind natürlich Bilder alla maniera di Picasso. Mal simpel wie von Mike Bidlo: der US-Vertreter der appropriation art („Aneignungs-Kunst“) kopiert bekannte Picasso-Motive mit kleinen Variationen, um ihre Inflationierung zu geißeln.

Mode-Fotos wie kubistische Frauenfiguren

Mal ehrfürchtig wie vom Pop-Artisten David Hockney, dessen Porträt-Köpfe an Picassos analytischen Kubismus anschließen. Oder virtuos wie bei Andy Warhol, der Picassos Linienführung kongenial mit seiner seriellen Drucktechnik kombiniert. Solche Bilder verbinden den Wiedererkennungs- mit dem Aha-Effekt: Sieht aus wie, ist aber nicht von.

Vielschichtiger sind Arbeiten, die Einzelaspekte aus Picassos überbordendem Werk aufgreifen und daraus etwas Neues schaffen. Der spanische Modefotograf Eugenio Recuenco arrangiert seine Mannequins mit Spiegeln und Accessoires wie kubistische Frauenfiguren von Picasso – und demonstriert damit deren Wirklichkeitsnähe. Mit ebensolchen Gestalten konfrontiert Rachel Harrison ihre gezeichneten Porträts der 2011 gestorbenen Pop-Sängerin Amy Winehouse: optische Deformation als Indiz für offenkundige Selbstzerstörung.

Jackson Pollock tropft Guernica-Gemälde

Ähnlich, aber subtiler ging das britische Künstler-Duo „Art & Language“ 1980 vor. Ihr meterlanges Wandbild „Picasso’s Guernica in the Style of Jackson Pollock“ fusioniert die trademarks zweier Heroen der modernen Kunst, die Antipoden waren. Picasso malte stets figürlich, Pollock wurde als Abstrakter Expressionist mit drip paintings berühmt: Tropf-Spuren sollten unbewusste Regungen sichtbar machen. Diese Technik übernahmen Art & Language, verteilten aber drippings so über die Leinwand, dass sich im Auge des Betrachters vermeintlich die „Guernica“-Komposition abzeichnet – sofern er das Vorbild kennt.

Überhaupt ist das berühmte Antikriegs-Monumentalbild, laut Picasso sein „einziges propagandistisches Werk“, immer noch ein visuelles Fanal, an dem sich etliche Künstler abarbeiten. Sei es als wütende Paraphrase: Auf diese Weise protestierten Leon Golub 1973 gegen den Vietnam-Krieg und der irakisch-englische Künstler Dia Al-Azzawi 1982 gegen das Massaker in den libanesischen Flüchtlingslagern Sabra und Shatila.

Vor Irakkrieg-Rede wird Guernica verhüllt

Oder als partielle Verhüllung: Robert Longo bedeckt seine maßstabsgetreue Guernica-Kopie mit schwarzen Blockstreifen – sie nötigen dazu, solche Partien aus der Erinnerung zu ergänzen. Oder als science fiction sequel von Thomas Zipp: Umrisse und Farben entsprechen denen von „Guernica“, doch die Formen sind entstellt und sinnentleert.

Hintergrund

Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "Pablo Picasso: Frauen – Stiere – Alte Meister" - große Grafik-Retrospektive im Kupferstichkabinett, Berlin

und hier einen Bericht über die “Wiedereröffnung des Museum Berggruen” mit der viertgrößten Picasso-Sammlung weltweit in Berlin

und hier eine Besprechung der Ausstellung “Brassaï Brassaï. Im Atelier & Auf der Straße” über Brassaï als Haus-Fotografen von Picasso in Berlin

und hier einen kultiversum-Beitrag über die Ausstellung "Klee trifft Picasso" - gelungener Werk-Vergleich zur wechselseitigen Anregung der beiden Künstler im Zentrum Paul Klee, Bern, Schweiz.

Kubismus-Vogelnest + Kamelkopf-Picasso

Ohnehin sprengen die interessantesten Beiträge die üblichen Kunstzirkel und -debatten dies- und jenseits des Atlantiks. Picasso hat nicht nur zahllose Formen außereuropäischer Kunst übernommen; seine Werke werden auch weltweit wahrgenommen. Als Überkünstler malt ihn der Kongolese Chéri Samba in knallbunten Farben: Erst Picassos Zugriff habe afrikanische Masken quasi zu Kunstwerken geadelt – doch ihre Schöpfer spielen im Kunstbetrieb bis heute kaum eine Rolle.

Zwei Bilder stehen für die chinesische Rezeption von Picasso. Engagiert kritisch beim Exil-Chinesen Zhang Hongtu: Sein Gemälde „Bird’s Nest in the Style of Cubism“ zerlegt das Pekinger Olympiastadion in Einzelansichten wie beim analytischen Kubismus – samt Wortfetzen, die auf Unterdrückung in Tibet und dem Tiananmen-Platz 1989 anspielen. Die zynisch geschäftstüchtige Gegenposition nimmt Zhou Tiehai ein: Er montiert in Robert Doisneaus berühmtes Foto von Picasso im gestreiften Pullover sein eigenes Markenzeichen, einen Kamelkopf. Solche Parodien auf westliche Klassiker verkaufen sich glänzend.

Wie antike Vorbilder in Renaissance

Andere Beiträge beschäftigen sich mit Picassos Frauen oder seiner Rolle im heutigen Kunstmarkt. Ausführliche Kommentare zu jedem Exponat liefern Hintergrund-Informationen, um die oft versteckten Bezüge zu ihm und seinem Schaffen zu verstehen. In ihrer Mannigfaltigkeit machen sie deutlich: Bilder zitieren stets andere Bilder. Und für heutige Künstler ist Picassos Werk so omnipräsent, wie es antike Vorbilder für Renaissance-Künstler waren.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.