Der Westen blickt nach Osten: Die „bislang größte museale Schau zeitgenössischer Kunst aus China“ weltweit findet nicht in Berlin oder einer anderen europäischen Hauptstadt statt, sondern in Nordrhein-Westfalen. Hier sind genug Kontakte zwischen Kulturbetrieb und kunstsinnigen Industriebossen etabliert, um ein solches Riesenprojekt finanziell zu stemmen.

Info

China 8: Zeitgenössische Kunst aus China an Rhein und Ruhr

Katalog 39,95 €

Sammel-Website zur Aussstellung

Overview -

Blicke auf China

15.05.2015 - 30.08.2015

täglich außer montags 11 bis 20 Uhr, freitags bis 22 Uhr im NRW-Forum, Düsseldorf

Alle weiteren Ausstellungen:

15.05.2015 - 13.09.2015

Das Vokabular der sichtbaren Welt – Malerei

im MKM Museum Küppersmühle, Duisburg

Neue Figuration –

Erzählende Skulptur

im Lehmbruck Museum, Duisburg

Works in Progress –

Fotografie aus China

im Museum Folkwang, Essen

Tradition Heute –

Tuschemalerei + Kalligrafie

im Kunstmuseum Gelsenkirchen

Paradigmen der Kunst –

Installation und Objekte

im Osthaus Museum, Hagen

Modelle der Irritation –

Installation + Skulptur

im Kunstmuseum

Mülheim an der Ruhr

Panorama der Malerei –

Junge + etablierte Positionen

in der Kunsthalle Recklinghausen

Die angehaltene Zeit –

Video + Sound

im Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl

Neue Oberschicht leistet sich alles

Ein gigantisches Unterfangen, doch dem Anspruch des Vorhabens völlig angemessen: In nur 25 Jahren ist der Kunstmarkt in China gleichsam explodiert. Bis Ende der 1980er Jahre war die offizielle Kunstproduktion auf Propaganda und Dekoration beschränkt; vom Staat unabhängige Kunst fristete ein Nischendasein in Privatwohnungen der Dissidenten-Zirkel.

Das hat sich völlig geändert: Arrivierte Künstler kassieren für ihre Arbeiten heutzutage Millionenbeträge. Chinas rasantes Wirtschaftswachstum hat eine neue Oberschicht – meist Verwandte hoher Parteifunktionäre – hervorgebracht, die sich alles leisten kann.

Generationen wechseln alle fünf Jahre

Das Einkommensgefälle ist stärker als in allen westlichen Industriestaaten: Ein Prozent der Chinesen besitzt 70 Prozent des Volksvermögens. Für diese Superreichen sind teure Kunstwerke Statussymbole wie Villen, Luxuskarossen und Markenprodukte: je kostspieliger, desto besser.

Somit ist es lukrativ geworden, bildender Künstler zu sein – wenn man sich gegen die enorme Konkurrenz durchsetzen kann: Zehntausende verlassen jährlich die Kunsthochschulen. Spezialisten unterscheiden verschiedene Generationen von Absolventen; je nachdem, welchen prägenden Einflüsse sie unterlagen und welchem Stil sie sich verschreiben. Die Generationsfolge wechselt etwa im Fünf-Jahres-Takt.

Zwei Wörter für West- + China-Kunst

Auf solche Feinheiten verzichtet „China 8“. Die 120 präsentierten Künstler sind meist Mitte der 1950er bis Mitte der 1970er Jahre geboren, also schon seit längerem aktiv. Ältere haben die Kulturrevolution oder das Tiananmen-Massaker im Juni 1989 noch miterlebt; Jüngere kennen die maoistische Vergangenheit nur vom Hörensagen.

Gemeinsam ist ihnen, dass sie meist aus der Provinz stammen und in die Metropolen Beijing, Shanghai oder Chongqing umzogen. Ansonsten gibt es keine Gemeinsamkeiten: Die Orientierung am Westen in den 1990er und die Rückbesinnung auf eigene Traditionen in den 2000er Jahren sei einem vielstimmigen Pluralismus gewichen, betont das Kuratoren-Team. Obwohl der Unterscheidung beider Richtungen weiter wichtig bleibt, ist er doch sprachlich festgeschrieben: Westliche Kunst wird Guohua genannt, chinesische Xinhua.

Stahl-Koloss zerfällt nach sechs Wochen

Wie vielfältig sie mittlerweile ausfällt, zeigt die Überblicks-Schau im NRW-Forum Düsseldorf, die als Einstieg gedacht ist: Alle 35 vorgestellten Künstler sind auch in den acht anderen Ausstellungen vertreten. Hier hängen fast nur Riesenformate: bigger is better! Das ist nur selten dem Sujet geschuldet; oft wirkt es wie ein Zugeständnis an Erwartungen neureicher Parvenüs, die für ihr Geld möglichst viel Material erwerben wollen.

Etwa die Skulptur „Bending“ von Yue Minjun, die Besucher am Eingang begrüßt: ein sich verbeugender Koloss aus verschweißten Stahlplatten. Yue wurde mit penetrant grinsenden Gesichtern in allen Lebenslagen auch im Westen bekannt; nun stellt er sie auch als Plastiken her. Wobei ihre lachenden Fratzen ebenso Verzweiflung ausdrücken könnten, etwa über Pfusch: Nach sechs Wochen im Freien lösen sich bereits die ersten Schweißnähte.

Impressionen der Ausstellung im NRW-Forum, Düsseldorf; © China 8

Immobilien-Prospekt auf sieben Metern

Im Hausinneren fallen zahlreiche monumentale Landschaften auf: Panorama-Rollbilder in Tuschemalerei sind ein altehrwürdiges chinesisches Genre. An ihm nagt der Zahn des Zeitgeistes: Lam Tumpang kombiniert eine traditionelle Flussansicht samt Bergen mit Wolkenkratzern, die dahinter hervorragen. Sie leuchten farbig, während die Natur grau bleibt.

Monochrom düster ist auch die Abraumhalden-Gegend voller Kanäle, die Zhang Xiaogang auf acht Metern ausbreitet; darin ein einsamer Fernseh-Zuschauer. Doppelt so lang reiht Huang Min ihre Schaulustigen auf, die ein Schwarzweiß-Wandbild betrachten; allein ihre leisure wear sticht bunt hervor. Zhang Lujiang pinselt quasi einen Immobilien-Prospekt auf sieben Meter Leinwand: in der Mitte ein altes Viertel niedriger Häuser, umzingelt von 20-geschossigen Wohntürmen. Alles verschwimmt in grauem Smog-Dunst.

Impressionen der Ausstellung im MKM Museum Küppersmühle, Duisburg; © China 8

Kunstgeschichte als endloses Gemetzel

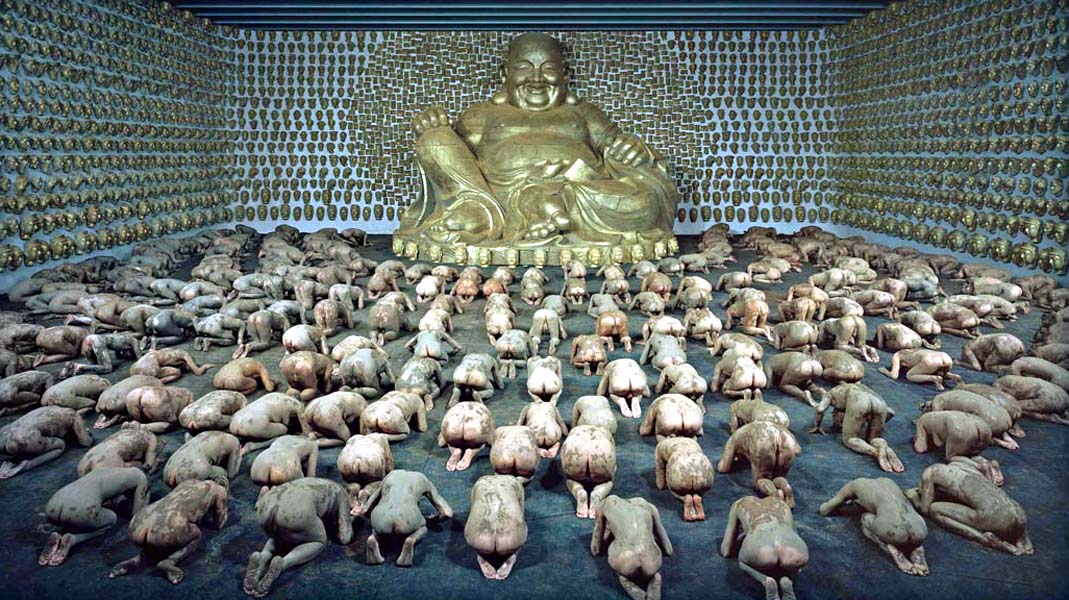

Die Masse macht’s: In fahlen Tönen malt Xu Jiang Felder voller vertrockneter Sonnenblumen mit hängenden Köpfen – eine Anspielung auf die einstige Propaganda-Parole, dass Hunderte Millionen Chinesen Mao folgen wie Sonnenblumen dem Lauf der Sonne? Wang Qingsong fotografiert Dutzende nackter Leiber, die sich vor einer goldenen Buddha-Statue in den Staub werfen.

In einer 14-minütigen Video-Simulation jagt Miao Xiaochun eine Schar unbekleideter Avatare durch Fantasie-Szenarien, die berühmten abendländischen Gemälden entspringen, etwa Géricaults „Das Floß der Medusa“ (1819). Überall sterben sie wie die Fliegen, stets erscheinen sie aufs Neue. Die Kunstgeschichte als endloses Gemetzel? Für Hue Jieming ist sie eher ein unaufhörlicher Trickfilm-Automat: Bei „100 Years in 1 Minute“ lässt er 1100 Meisterwerke der Moderne als Computer-Doubles am Betrachter vorbeidefilieren.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.