Ad maiorem gloriam regis: Ein Porträt der eigenen Person war in früheren Zeiten Königen und Fürsten vorbehalten. In der Renaissance entstanden die ersten Selbstporträts von Künstlern, die sich als genialische Malerfürsten inszenierten. Diese Tradition reichte bis zur klassischen Moderne: Ein Max Beckmann präsentierte sich nicht grundsätzlich anders als ein Albrecht Dürer.

Info

Ich - Selbstporträt: Künstlerische Abbildung und Inszenierung des Ichs

10.03.2016 - 29.05.2016

täglich außer montags 10 bis 19 Uhr, mittwochs +

donnerstags bis 22 Uhr

in der Schirn Kunsthalle, Römerberg, Frankfurt am Main

Katalog 29 €

Vom Foto zur Duft-Licht-Installation

Mit ihrer aktuellen Schau zeigt jetzt die Schirn, dass sich gleichzeitig das klassische Selbstporträt als künstlerisches sujet auf dem Rückzug befindet. Die präsentierten Exponate reichen von Fotos bis zu Duft-Licht-Installationen; sie verbindet, dass in ihnen ein „Ich“ kaum greifbar ist – reine Trotzreaktion, oder steckt mehr dahinter?

Feature über die Ausstellung mit Statements von vier Künstlern; © Schirn

Exakte Darstellung ohne Aussage

Laut Kuratorin Martina Weinhart setzte die künstlerische Negation des klassischen Selbstporträts bereits in den 1960er Jahren ein. Die aufkommende Gegenkultur lehnte den Geniebegriff des bürgerlichen Zeitalters kategorisch ab; poststrukturalistische Philosophen wie Michel Foucault und Roland Barthes sprachen vom Ende des Subjekts und Tod des Autors im Sinne eines souveränen Urhebers.

Diesen Zeitgeist spiegeln Exponate wie das „Brain Portrait“ (1963) von Robert Morris: Es stellt seine Gehirnaktivität in Form einer Elektroenzephalografie (EEG) dar. Der Künstler versicherte, sich während der Sitzung auf sich selbst konzentriert zu haben, doch man sieht nur eine mehrzeilige Reihe gezackter Linien. Eine wissenschaftlich exakte Darstellung, die zugleich frei von jeder konkreten Aussage ist: Der schelmische Künstler-Witz verursacht ein gewisses Unbehagen.

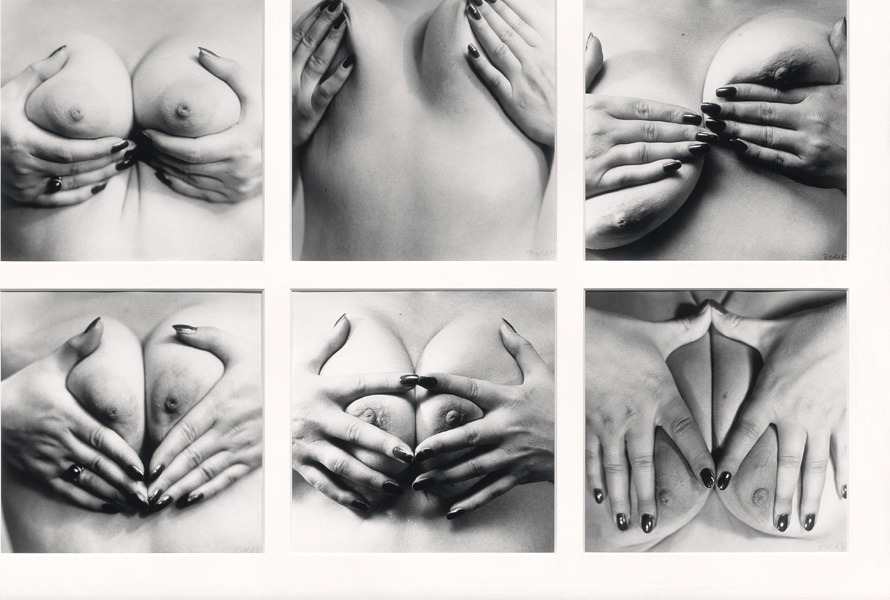

Brustmassage + Ego-Schreibmaschine

Ähnlich ironisch, aber im Wortsinne besser greifbar ist das zehn Jahre später entstandene „Brustwerk“ von Friederike Pezold. Auf sechs Schwarzweiß-Aufnahmen knetet die Künstlerin in wenig zimperlicher Weise ihre Brüste. Diese Bilder lassen sich im Gegensatz zum „Brain Portrait“, empirische Kenntnisse vorausgesetzt, eindeutig Pezolds Körper zuordnen. Aber verraten sie auch etwas von ihrer Persönlichkeit?

Ein Jahr später erdachte Nam June Paik die Installation „Ego-Maschine“: Er baute eine mechanische Schreibmaschine so um, dass sie nur noch die Buchstaben P, A, I, und K tippen kann. Auf dem eingelegten Blatt Papier steht die endlose Wortfolge PAIK, PAIK, PAIK usw. Damit nahm der Koreaner schon 1974 die technisch unterstützte Egomanie der Gegenwart vorweg und führte sie zugleich ad absurdum.

Ich verschwindet + Ich bin viele

Hintergrund

Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "Cindy Sherman: Works from the Olbricht Collection" - fotografische Selbstporträts in unterschiedlichen Rollen im me Collectors Room/ Stiftung Olbricht, Berlin

und hier eine Besprechung der Ausstellung "Julian Rosefeldt – Manifesto" mit Rollenspielen von Star-Schauspielerin Cate Blancett auf 13 Video-Kanälen im Hamburger Bahnhof, Berlin

und hier einen Bericht über die Ausstellung "Painting 2.0" - große Themen-Ausstellung über "Malerei im Informationszeitalter" in München + Wien.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über unser Selbstbild greift Pamela Rosenkranz auf: In der Installation „Attraction (Red and Blue) “ (2014) füllen zwei Projektoren einen Raum mit Licht und Duft aus künstlichem Katzen-Pheromon, also einem sexuellen Lockstoff. Damit will sie darauf aufmerksam machen, wie im Körper befindliche Mikroben, Parasiten und Viren seine Stimmung und Verhalten beeinflussen: Ich bin viele!

Exhibitionismus in Echtzeit

Fröhlich oberflächlich ist hingegen eine Installation von Erwin Wurm: Er montierte 2008 Essiggurken verschiedener Größe für ein „Selbstporträt als Essiggurkerl“ auf unterschiedlich hohe Podeste. Das aktuellste Exponat entsteht erst während der Ausstellung selbst: „Out of Office“ von Florian Meisenberg zeigt auf einem vertikalen flat screen das Handy-display des Künstlers. Auf diesen Bildschirm werden alle seine Aktivitäten in Echtzeit übertragent: eine radikale Version des Exhibitionismus der heutigen Facebook-Kultur.

So wird das „Ich“ in der Schirn nach allen Regeln der Kunst analysiert, durchgeknetet, parfümiert und in Phiolen abgefüllt, doch es bleibt schwer fassbar: „Ich ist ein Anderer“, formulierte Arthur Rimbaud schon 1871.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.