Sakralkunst ist häufig für einen Skandal gut. Auch heute noch: Wenn Gerhard Richter oder Neo Rauch neue Kirchenfenster entwerfen, findet sich meist irgendein Kleriker, der dagegen heftig protestiert. Schon ist eine schöne Feuilleton-Debatte entfacht.

Info

Johan Thorn Prikker:

Mit allen Regeln der Kunst -

Vom Jugendstil zur Abstraktion

26.03.2011 - 07.08.2011

täglich außer montags 11 - 18 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr im Museum Kunstpalast, Ehrenhof 4 - 5, Düsseldorf

Katalog 36 €

Umso mehr gilt das für den Beginn des 20. Jahrhunderts, als es im religiösen Raum für die Mehrheit noch um Seelenheil und ewige Verdammnis ging. Damals rang man um die Gestaltung von Gotteshäusern mit einer Inbrunst, die heute kaum vorstellbar erscheint.

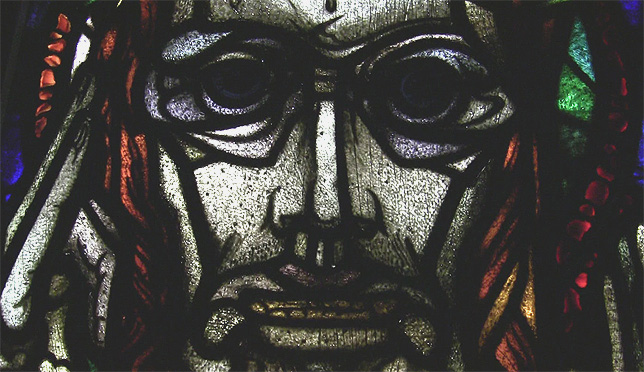

Einen solchen Streit entfesselte Johan Thorn Prikker (1868 – 1932): Der Niederländer lieferte 1907 drei Chorfenster für die heutige Kapelle St. Quirinus in Neuss. Sie zeigten Alpha, Omega und das Kreuz inmitten von Blatt- und Blütenornamenten. Die schlichte Symbolik nahm die Amtskirche ungnädig auf: Pfarrer Josef Geller musste die Fenster ausbauen.

Fenster verboten, Pfarrer versetzt

Ähnliches wiederholte sich 1912 in der neugotischen Dreikönigskirche von Neuss: Abermals bestellte Geller drei Chorfenster. Prikker schuf eine Szenenfolge des Lebens Christi in stark vereinfachten Formen. Prompt verbat der Erzbischof die Installation der Fenster und versetzte Geller. Erst nach öffentlichen Protesten wurden die Fenster 1919 eingebaut.

Ihr Schöpfer kannte derartige Kulturkämpfe aus seiner Heimat. Als Sohn eines Kunstglasers und Dekorationsmalers flog er 1887 wegen «unordentlichen Verhaltens»von der Kunstakademie. Auch später hielt er es nie lange an einem Ort aus: Sein Benehmen war so eigensinnig und rüpelhaft, dass mancher an seinem Verstand zweifelte.

Impressionen der Ausstellung

Noch mehr Aufsehen erregten seine Werke. Prikker begann als sozial engagierter Realist im Stile Millets; dann kombinierte er Pointillismus mit Symbolismus. Seine «Braut» von 1892 ist ein erster Höhepunkt der Ausstellung: Eine Frauengestalt und der Gekreuzigte sind auf wenige Linien reduziert. Mehrere Farbschichten füllen die Flächen, als wären sie emailliert.

Der christlichen Ikonographie blieb Prikker zeitlebens verpflichtet. Daneben frequentierte er radikale Zirkel, beschäftigte sich mit Theosophie und sehnte eine neue, spirituelle Ordnung herbei. Um die Jahrhundertwende illustrierte er anarchistische Schriften, batikte und gestaltete Stoffe und Möbel im Stile von Arts-and-Crafts – für ihn kein Widerspruch.

Hindu-Epos im Treppenhaus

Den ersten Großauftrag verschaffte ihm seine Bekanntschaft mit Henry van de Velde: Die von jenem geplante Villa «De Zeemeeuw» in Scheveningen dekorierte er mit einem Wandbild im Treppenhaus. Es zeigt Motive aus einem Hindu-Epos in Sgraffito und Stuckintarsien – Prikker erprobte gern aufwändige, für ihn neue Techniken.

1904 holte ihn Friedrich Deneken an die Kunstgewerbeschule in Krefeld, sechs Jahre später bewog Karl Ernst Osthaus ihn zum Umzug nach Hagen. Im deutschen Exil blühte der Niederländer auf. Er entwarf alles Mögliche: vom Design für Krawatten über Plakate bis zu Kunst am Bau. Der Durchbruch gelang ihm mit ersten Fenstern für Kirchen und den Hagener Bahnhof: Prikker wurde Spezialist für Monumental-Arbeiten im öffentlichen Raum.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.