Eine kontrafaktische Kabinett-Ausstellung: Zwar war Karl Friedrich Schinkel (1781 – 1841) der vermutlich produktivste Architektur-Künstler des 19. Jahrhunderts. Er beherrschte alles, was man mit Papier, Stift, Leinwand, Farbe, Reißbrett und Baustoffen anfangen kann, und entwarf alles von der Türklinke bis zum Zaren-Palast. Doch Skulpturen hat er nie angefertigt: Keine Plastik oder auch nur ein Modell von seiner Hand ist bekannt.

Info

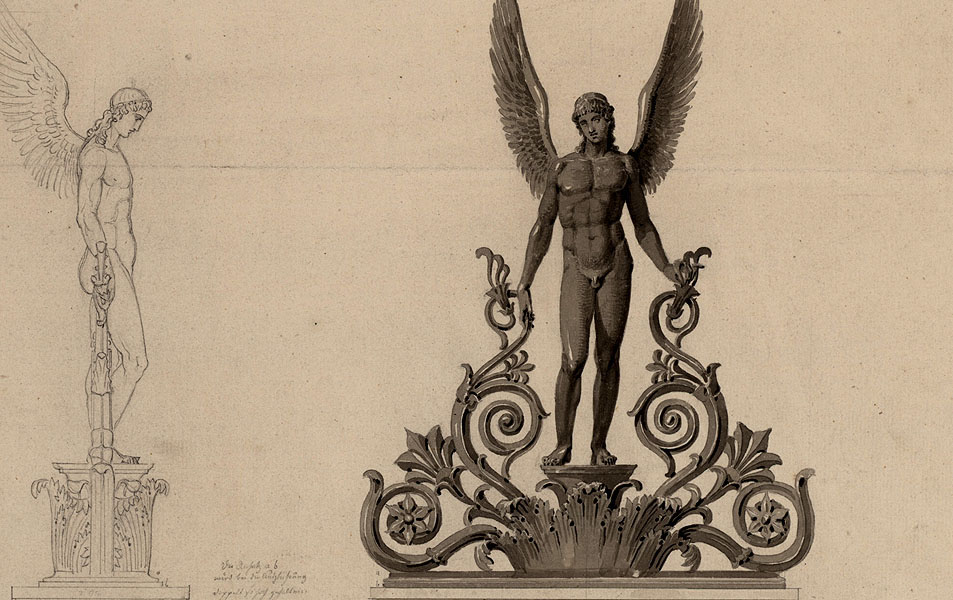

Karl Friedrich Schinkel – Entwürfe für Bildhauer

28.09.2011 - 08.01.2012

täglich außer montags 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 22 Uhr in der Alten Nationalgalerie,

Bodestr. 1 - 3, Berlin

Katalog 14,90 €

5.500 Grafiken digitalisiert

Dessen unüberschaubarer Nachlass derzeit aufgearbeitet wird. Das Kupferstichkabinett digitalisiert das «Erbe Schinkels»: sämtliche 5.500 Zeichnungen, Aquarelle und Druckgrafiken in seinem Besitz. Rechtzeitig zur Gedenk-Ausstellung ab September im Kulturforum soll das Forschungs-Projekt abgeschlossen sein.

Statements von Kupferstichkabinett-Direktor Heinrich Schulze Altcappenberg und Kurator Rolf H. Johannsen sowie Impressionen der Ausstellung

Nicht kleckern, sondern klotzen

Quasi als Appetithappen werden nun drei Dutzend «Entwürfe für Bildhauer» gezeigt – von flüchtig hingeworfenen Skizzen bis zu penibel ausgearbeiteten Panorama-Ansichten. Dabei ist manches Kontrafaktische zu entdecken: Vorschläge, die nie ausgeführt wurden.

Etwa die Entwürfe, mit denen der angehende Architekt nach seiner Italien-Reise zurück in Berlin auf sich aufmerksam machen wollte. Nach der Devise: nicht kleckern, sondern klotzen. Schinkel regte 1805 ein überlebensgroßes Luther-Denkmal an; wegen Preußens Niederlage gegen Napoleon wurde nichts daraus.

Unausführbarer Mega-Christus

Nach den Befreiungskriegen griff Schinkel die Idee noch einmal auf und plante ein monumentales Wand-Mahnmal für den Reformator. Damit löste er bei Johann Gottfried Schadow, dem führenden preußischen Bildhauer nach 1800, nur Kopfschütteln aus.

Der Nachwuchs-Baumeister machte unverdrossen weiter: Zum Gedenken an den Sieg über Napoleon schlug Schinkel einen «Befreiungs-Dom» nach dem Vorbild von St. Stephan in Wien vor – sein Blickfang sollte eine zehn bis 15 Meter Christus-Statue in Sieger-Pose sein. Diesen Mega-Erlöser hätte kein damaliger Berliner Bronzegießer anfertigen können. Stattdessen wurde ab 1819 das Kreuzberg-Denkmal errichtet – als bescheidene gotische Maßwerk-Nadel.

Zurück auf den Boden des Machbaren

Mit dem Auftrag zum Bau der Neuen Wache 1816 betrat Schinkel «wieder den Boden des Machbaren», wie der Katalog bemerkt. Das Krieger-Relief im Giebel und kleine Viktorien darunter entwarf der Nachwuchs-Architekt selbst. Mit ihrer Ausführung betraute er Schadow, der darüber nicht erbaut war. Ebenso wenig die Zeitgenossen vom Ergebnis: Bildhauer Christian Daniel Rauch sprach von «aufgehangenen Kleidern», Bettina von Arnim von «schwarzen Schmeißfliegen».

Hintergrund

Lesen Sie hier einen Bericht über die Ausstellung "Karl Friedrich Schinkel. Geschichte und Poesie", die große Retrospektive des Gesamtwerks im Kulturforum, Berlin

und hier eine Rezension der Ausstellung "Schinkel - Die erste Italienische Reise" in der Alten Nationalgalerie, Berlin.

Maßvoll klassizistische Sockel-Entwürfe

Später kooperierte Schinkel als etablierter Architekt häufig und reibungslos: Er lieferte den Sockel-Entwurf für das Reiterstandbild Friedrichs des Großen, das Unter den Linden steht – und für andere Denkmäler. Dabei pflegte er stets einen maßvollen, leicht steifen Klassizismus – realistische Skulpturen von Rauch oder August Kiß waren ihm zu unausgewogen.

Das kann man von der kleinen Kabinett-Schau nicht behaupten: Sie kontrastiert den Staats-Baumeister mit dem jungen Himmelsstürmer, der auf dem Papier architektonischem Größenwahn frönte – ein pikanter Vorgeschmack auf die kommende Würdigung im Herbst.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.