Mitte der 1950er Jahre herrschte Aufbruchsstimmung in Afrika: Überall bildeten sich Massen-Bewegungen, deren junge, charismatische Führer mehr Freiheiten forderten. Als erste Kolonie wurde Ghana im März 1957 von Großbritannien unabhängig; binnen weniger Jahre entstanden zahlreiche neue Staaten auf dem Kontinent.

Info

dOCUMENTA (13)

09.06.2012 – 16.09.2012

täglich 10 bis 20 Uhr an 26 Standorten in Kassel

Katalog 24 €,

Begleitband 68 €

Statische oder veränderliche Kultur?

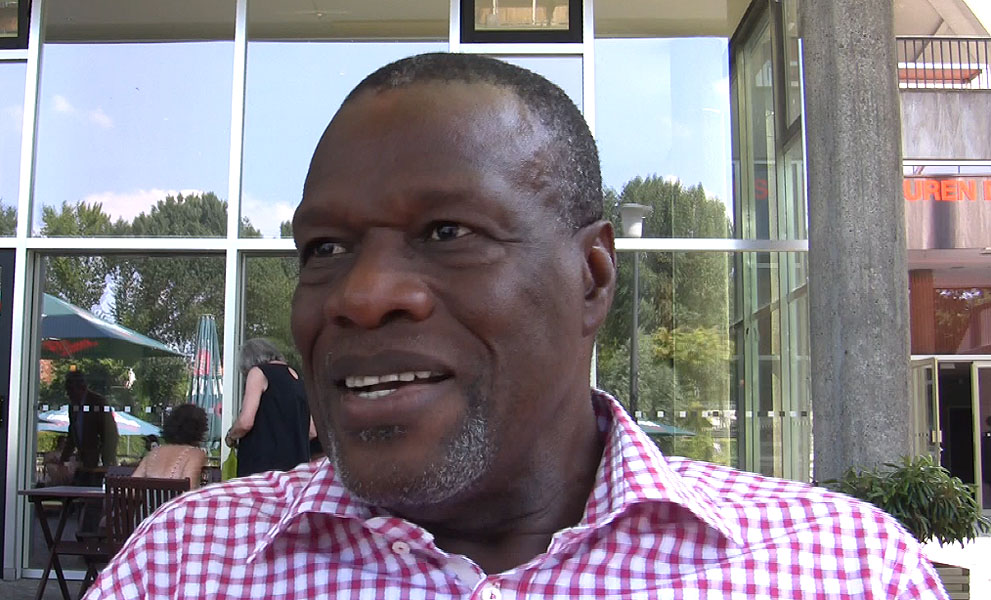

Sie wollten klären, was die Kultur der Schwarzen eigentlich ausmache: Enthält sie einen unveränderlichen Wesenskern, oder verändert sie sich je nach Epoche, Region und Akteuren? Dabei bildeten sich zwei Lager heraus, erläuterte Manthia Diawara, Leiter des Institute of Afro-American Affairs an der New York University.

Auszüge des Interviews mit Manthia Diawara (auf Englisch)

Westliche Moderne oder Bruch mit Kolonial-Kultur?

Auf dem Pariser Kongress propagierte Senghor sein Konzept der négritude. Er empfahl eine Rückbesinnung auf Afrikas Traditionen vor Ankunft der Kolonialmächte, allerdings in Auseinandersetzung mit der westlichen Moderne. Als Senegals Staatschef ab 1960 förderte er nachdrücklich das kulturelle Leben: Er ließ einige Kunst-Hochschulen gründen und Maler wie Picasso, Chagall und Pierre Soulages in der Hauptstadt Dakar ausstellen.

Gegen Senghors Panafrikanismus, der zugleich dem europäischen Bildungs-Ideal verpflichtet blieb, trat Frantz Fanon auf. Er forderte eine Kultur-Revolution, die entschieden mit den Kolonial-Herren breche; nur dadurch könnten Afrikaner sich von Entfremdung befreien und ihrer selbst bewusst werden. Träger einer künftigen schwarzen Kultur sollten souveräne Staaten sein: «Es gibt keine Kultur außer der nationalen.»

Kapitalismus oder Sozialismus?

Damit waren die Pole absteckt, zwischen denen sich Afrikas Selbstverständnis in den Folgejahren bewegte: einerseits Länder wie Senegal und die Elfenbeinküste, die sich ökonomisch und kulturell eng an ihre früheren Kolonialmächte anlehnten – auf der anderen Seite Gegenspieler wie Guinea oder Tansania, die mit sozialistischer Planwirtschaft experimentierten, um ihre nationale Identität zu stärken.

Kulturell anfangs durchaus mit Erfolg, betont Diawara: Guinea war die erste Nation des Kontinents, deren Publizisten und Musiker ausschließlich in der Landessprache schrieben und sangen. Was auf ihre Nachbarn abfärbte: Star-Sänger wie Youssou N’Dour aus Senegal und Salif Keita aus Mali machten afrikanischen Pop weltweit populär.

Afrikas neue Akademiker werden kaum beachtet

Doch Afrikas kulturelle Renaissance ging ab Mitte der 1960er Jahre in einem Strudel politischer Unruhen unter. Demagogen heizten ethnische Rivalitäten an, ein Militär-Putsch folgte dem anderen, und bald etablierten sich überall Einparteien-Regime. Mit dem Staat als Beute: Diktatoren versorgten die Klientel ihrer Stammes-Angehörigen; Oppositionelle wurden niedergemacht oder landeten im Gefängnis.

Intellektuelle flohen meist ins Exil: In den 1970/80er Jahren wurde fast ausschließlich an westlichen Universitäten über schwarze Kultur geforscht. Daran hat auch die allmähliche Re-Demokratisierung des Kontinents seit 1990 wenig geändert. Zwar wächst in Afrika eine neue Generation von Akademikern heran, doch bislang wird sie international wenig beachtet.

Staatliche Souveränität zur Pfründen-Sicherung

Hintergrund

Hier finden Sie alle Beiträge zur documenta bei Kunst+Film.

Lesen Sie hier eine Rezension des Buchs "Neues afrikanisches Kino - Ästhetik und Politik" von Manthia Diawara, erschienen 2011.

Deshalb plädiert er für eine Wiederbelebung des négritude-Konzepts: Als einziger Staatsgründer habe Senghor ein funktionsfähiges Modell entworfen, wie sich Afrikas Eigenarten mit Modernität verbinden lasse. Zwar sei Senegal wirtschaftlich nicht wesentlich entwickelter als seine Anrainer, kulturell aber schon: In Dakar wird seit 1990 alle zwei bis vier Jahre die «Dak’art» ausgerichtet, die größte Ausstellung zeitgenössischer Kunst des Kontinents.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.