Camille Pissarro (1830-1903) sei „der Vater des Impressionismus“, versichert das Von der Heydt-Museum – was verblüfft. Ob Manet, Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Gauguin oder Van Gogh: Alle großen Maler im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts haben eine ihnen ergebene Fangemeinde. Aber Pissarro? Wer sagt schon von sich: Ich bin eingefleischter Liebhaber seiner Gemälde?

Info

Pissarro - Der Vater des Impressionismus

14.10.2014 - 22.02.2015

täglich außer montags

11 bis 18 Uhr,

donnerstags bis 20 Uhr

im Von Der Heydt-Museum, Turmhof 8, Wuppertal

Katalog 25 €

50 Jahre Weiterentwicklung

Genau diese Dezenz macht ihren Reiz aus, wie diese Zusammenstellung von je rund 60 Gemälden und Grafiken zeigt: Ihm war jede Effekthascherei fremd. Ebenso wenig schuf er trademark paintings mit künstlerischer Handschrift, die man sofort wieder erkennt. Stattdessen entwickelte er ein halbes Jahrhundert lang seinen Stil fort: von klassizistisch-romantischen Anfängen über Realismus und Naturalismus zum Impressionismus, mit einem Ausflug in den Pointillismus.

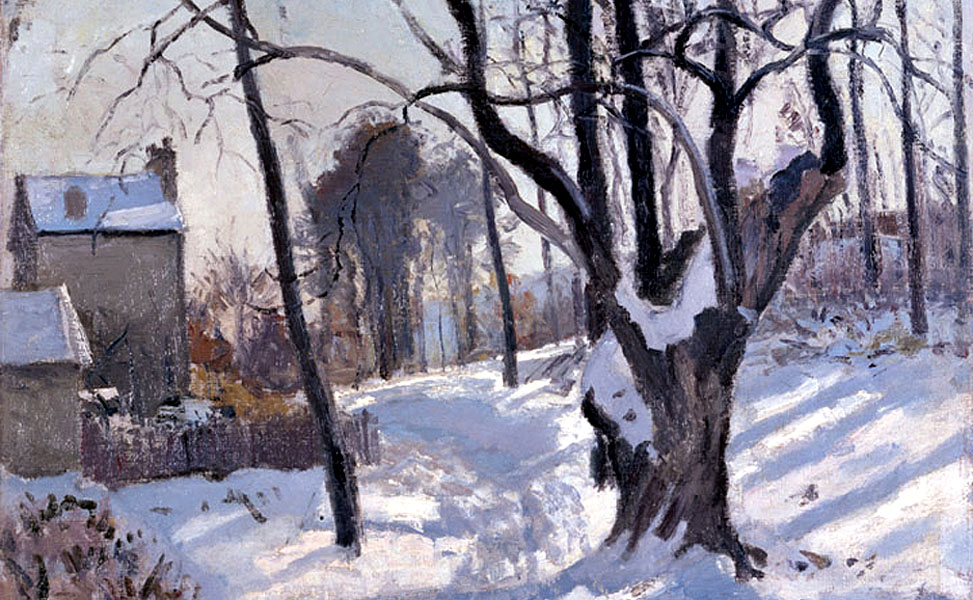

Impressionen der Ausstellung

Erste Impressionisten-Ausstellung organisiert

Dabei war er enorm fleißig: Als deutsche Truppen im Krieg von 1870/71 sein Haus plünderten, zerstörten sie fast 1500 Arbeiten. Noch am Lebensende malte er rund 50 Gemälde jährlich. Was dieses Riesenwerk eint, ist seine Konzentration auf unspektakulär alltägliche Motive, vor allem Landschaften und Menschen. Sowie das Bemühen um ausgewogene Einheit der Komposition, die er stets anstrebte, ohne sie je zu definieren. Kühne Experimente mit Perspektiven und Flächen wie bei Monet, Gauguin oder Van Gogh waren seine Sache nicht.

Obwohl er mit allen bekannt oder befreundet war, bis die Dreyfus-Affäre ab 1894 auch diese Maler-Gruppe wie ganz Frankreich spaltete: Pissarro war jüdischer Herkunft und wurde von Antisemiten angefeindet. Zwei Jahrzehnte zuvor hatte er gemeinsam mit Claude Monet die Ausstellung im Atelier des Fotografen Nadar organisiert, die den „Impressionisten“ ihren Namen geben sollte – zunächst als Spottbegriff eines Kritikers.

Im Umland lebt sich’s billiger

Bis 1886 veranstaltete dieser lose Künstler-Zirkel acht weitere Ausstellungen. Nur Pissarro war an allen beteiligt, weshalb ihn diese Schau zum „Vater“ der Bewegung ernennt. Doch sie hatte weder Vordenker, noch war sie zentral gesteuert. Die Impressionisten regten sich gegenseitig an und arbeiteten häufig zusammen. Zeitweise sah sich Pissarro als Schüler von Camille Corot, später bezeichnete sich Paul Cézanne als Pissarros Schüler.

All diese Maler verband die Suche nach neuen Ausdrucksformen jenseits der anerkannten Kunst: Die war alljährlich im „Salon“ zu sehen, von dem sie regelmäßig ausgeschlossen wurden. Mit fatalen Folgen: Trotz seiner Produktivität litt Pissarro lange unter Geldnot. Er wohnte mit seiner Familie auf Dörfern im Umland von Paris, weil dort das Leben billiger war, und zog häufig um.

Fünf Jahre Pointillismus reichen

Hintergrund

Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "Monet, Gauguin, van Gogh … Inspiration Japan" mit Werken des Impressionismus im Museum Folkwang, Essen

und hier eine Besprechung der Ausstellung "Camille Corot: Natur und Traum" – Retrospektive des Mentors von Camille Pissarro in der Staatlichen Kunsthalle, Karlsruhe

und hier einen Bericht über den Film "Renoir" – Charakterstudie des impressionistischen Malers von Gilles Bourdos

und hier einen Beitrag zur Ausstellung “Visions of Modernity” mit Werken des Impressionismus in der Deutsche Guggenheim, Berlin.

Sämtliche Phasen von Leben und Werk schreitet diese Ausstellung chronologisch ab. Dabei kontrastiert sie Pissarros Bilder vielfach mit anderen Granden des Impressionismus, wodurch deutlich wird, wer wen auf welche Weise beeinflusst hat. Besonders gelungen im Kabinett zum Pointillismus: Neben streng gepunkteten Tüpfel-Bildern von Georges Seurat und Paul Signac hängen tastende Versuche von Pissarro. Doch auf Dauer war ihm diese Technik zu mechanisch; nach fünf Jahren gab er sie auf.

Wohltemperierte Malerei

Denn ihm lag an unmittelbarem Ausdruck von Empfindungen: Pissarro war überzeugter Anarchist und hoffte auf die Befreiung des Individuums. Sein Mitgefühl galt den kleinen Leuten, deren beschwerliches Dasein er oft darstellte. Allerdings ohne Anklage: Diese Landarbeiter und Hausangestellte sind würdevolle Erscheinungen, aus respektvoller Distanz porträtiert. Wohltemperiert und harmonisch, wie alle seine Gemälde: Das wird ihnen auch in dieser Schau kaum glühende Verehrer einbringen, aber vielleicht neue Liebhaber.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.