Ein Wirtschaftsflüchtling aus Mitteleuropa im 19. Jahrhundert: Gottfried Lindauer (1839-1926) wanderte bis ans andere Ende der Welt, weil er in seiner Heimat keine Arbeit bekam. Im böhmischen Plzen (Pilsen) geboren, erhielt er an der Wiener Kunstakademie eine solide Ausbildung, wo er zudem seinen tschechischen Namen germanisierte.

Info

Gottfried Lindauer: Die Māori Portraits

20.11.2014 - 12.04.2015

täglich außer montags

10 bis 18 Uhr,

donnerstags bis 20 Uhr

in der Alten Nationalgalerie, Museumsinsel, Berlin

Katalog 39,80 €

Ausdruck von Hochachtung

Entscheidend für sein Werk wurde, dass er dort den Geschäftsmann und Mäzen Henry Partridge kennen lernte, der die Maori-Kultur bewahren wollte: Partridge regte an, ihre führenden Vertreter für die Nachwelt in Öl zu porträtieren. Das war kein mildtätiger Akt, sondern Ausdruck von Hochachtung: Die Maori hatten europäischen Siedlern, die seit 1780 in Neuseeland eintrafen, stets Paroli geboten.

Impressionen der Ausstellung

Maori schlugen Einwanderer mit eigenen Waffen

Im Vertrag von Waitangi hatte die britische Krone 1840 den Maori-Stämmen ihre Rechte am Land und seinen Ressourcen bestätigt – was in der Folgezeit von Siedlern und Kolonial-Verwaltung oft missachtet wurde. So kam es bis in die 1870er Jahre zu bewaffneten Konflikten, die meist unentschieden endeten. Danach setzten viele Maori darauf, ihre Gegner mit deren eigenen Waffen zu schlagen: Sie lernten allmählich Englisch und eigneten sich westliche Kenntnisse an.

Es war also keineswegs Angehörige einer entrechteten Minderheit, die Lindauer auf der Leinwand festhielt, sondern höchst selbstbewusste und einflussreiche Persönlichkeiten. Als rangatira (ranghohe Mitglieder) vertraten sie die Belange ihres jeweiligen iwi (Stammes) gegenüber den Kolonisatoren, aber auch gegenüber anderen Maori-Gruppen, mit denen sie oft im Streit lagen: Die so genannten Musketen-Kriege der Maori untereinander forderten mehr Opfer als Kämpfe mit den Einwanderern.

Erstmals außerhalb Neuseelands gezeigt

Lindauer begann also, rangatira in Serie zu porträtieren – oft nach Foto-Aufnahmen, was bei Salonmalern im ausgehenden 19. Jahrhundert durchaus üblich war. So entstand eine Art Adelsgalerie, von der rund 70 Beispiele nun im Alten Museum zu sehen sind; sie werden erstmals außerhalb Neuseelands gezeigt. Für ihre Nachkommen haben diese Bilder enorme Bedeutung: Abstammung und ehrendes Angedenken ihrer Ahnen sind den Maori sehr wichtig.

Diese Ölbilder werden von einer Auswahl historischer Fotografien aus demselben Zeitraum ergänzt – meist ebenfalls Porträts. Manche davon hat Lindauer offenbar als Vorlage benutzt; dadurch lässt sich nachvollziehen, wie er die Lichtbilder in seiner Malerei abwandelte. Sie bezieht ihren Reiz aus dem Kontrast zwischen den Konventionen eines europäischen Salonkünstlers und den exotisch anmutenden Elementen in der Selbstdarstellung der Maori.

Gesicht wurde jahrelang tätowiert

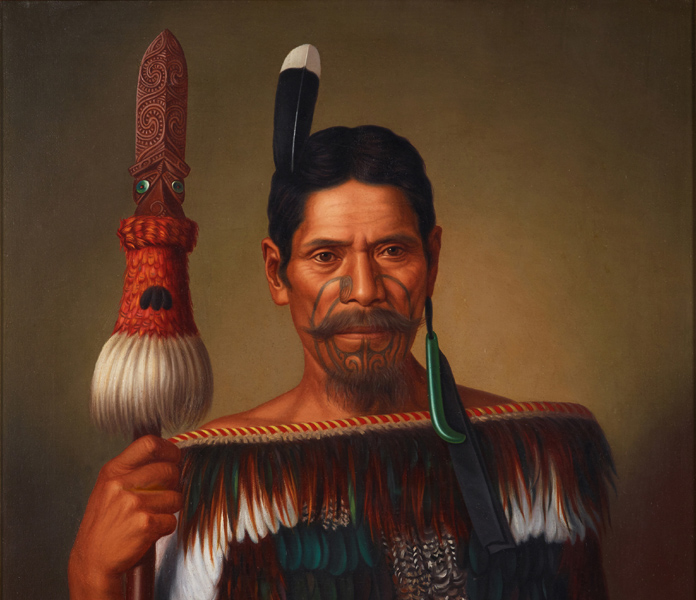

Lindauer schuf meist Dreiviertel-Porträts, weniger Frontal- und selten Profilansichten. Personen rückte er monumental in die Bildmitte und stattete sie mit Accessoires aus, die Rang und Lebensleistung betonten. Dazu zählen traditionelle Kleidung in zahllosen Varianten, Waffen und Hoheitszeichen, Federschmuck, aber auch hei tiki: Diese stilisierten Jade-Figuren mit seitlich geneigtem Kopf werden als Anhänger um den Hals getragen.

Besonders auffallend ist das jeweilige moko des Porträtierten: die kunstvolle Gesichts-Tätowierung in verschlungenen Linien. Jedes moko ist individuell gestaltet und hoch symbolisch besetzt; es konnte Jahre dauern, bis es vollendet war. Bei Männern bedeckt das moko oft das ganze Antlitz, während Frauen nur ihre Mundpartien tätowierten. Einige Maori tragen europäische Kleidung: Darin kommt ihr Wille zum Ausdruck, sich in der Kolonial-Gesellschaft Gehör zu verschaffen.

Galerie schwebt im luftleeren Raum

Hintergrund

Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "Maori: Die ersten Bewohner Neuseelands" - gelungene Überblicks-Ausstellung im Lindenmuseum, Stuttgart

und hier eine Besprechung der Ausstellung “Remembering Forward” über zeitgenössische Malerei der Aborigines im Museum Ludwig, Köln

und hier einen Bericht über die Ausstellung "Auf den Spuren der Irokesen" mit Indianer-Porträtgemälden europäischer Künstler im Martin-Gropius-Bau, Berlin.

Allerdings schwebt diese Galerie von Charakterköpfen gewissermaßen im luftleeren Raum: Außer auf alten Fotos sieht man von Lebensweise und materieller Kultur der Maori in der Kolonialzeit praktisch nichts. Was umso bedauerlicher ist, als das Ethnologische Museum in Berlin-Dahlem über eine bedeutende Südsee-Sammlung verfügt.

Wie Lindauer wandern

Doch das leidige Insel-Denken der Staatlichen Museen ist offenbar zu ausgeprägt: Jedes Haus hütet eifersüchtig seine Schätze. Da bleibt dem Besucher nur, wie einst Lindauer zu wandern: Zuerst auf die Museumsinsel zu diesem faszinierenden Einstieg in die Maori-Kultur, dann ab nach Dahlem.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.