Hiesige Museen entdecken derzeit eine terra incognita: das Ausland im Inland. Jahrzehnte lang wurden die Kunstwerke, die Migranten in beiden deutschen Staaten schufen und schaffen, schlicht ignoriert. Nun bemühen sich binnen kurzer Zeit gleich vier Großausstellungen, das Versäumte nachzuholen.

Info

Revolutionary Romances? Globale Kunstgeschichten in der DDR

04.11.2023 - 02.06.2024

täglich außer montags 10 bis 18 Uhr

im Albertinum, Dresden

Katalog 19,80 €

Weitere Informationen zur Ausstellung

Migranten-Echos in Ost + West

In diesem Frühjahr lauscht das Berliner Haus der Kulturen der Welt den „Echos der Bruderländer“. Ebenfalls mit Beiträgen von rund 40 Künstlern, die entweder in der DDR ein Studium absolviert haben – oder zumindest aus Ländern wie Angola und Mosambique kommen, die sozialistische Verbündete waren. Noch bis Ende September präsentiert das Frankfurter Museum für Moderne Kunst in der Schau „There is no there there“ etwa 30 migrantische Künstler, von denen die meisten in der alten Bundesrepublik aktiv waren. Manche werden erstmals institutionell ausgestellt.

Feature zur Ausstellung. © Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Einwanderungs-Geschichte kam nicht vor

Der Argwohn, hier kupfere einer vom anderen ab, ist müßig – dafür dauert die Vorbereitung solcher Ausstellungen zu lange. Eher dürfte im Zuge postkolonialer Debatten zeitgleich Kuratoren an mehreren Orten eine Leerstelle aufgefallen sein: Die Einwanderungs-Geschichte in beiden Teilen Deutschlands kam im Kunstbetrieb bislang nicht vor. Den wohl ambitioniertesten Aufarbeitungs-Versuch unternehmen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) im dortigen Albertinum.

„Revolutionary Romances?“ soll „die Kunstgeschichte der DDR im globalen Kontext diskutieren“. Also nicht nur den Anteil von Fremden an der ostdeutschen Kunstproduktion, sondern auch deren Ausrichtung auf die übrige Welt. Um diese verwickelten Zusammenhänge aufzudröseln, was ihr ausnehmend gut gelingt, ist die Schau in fünf Kapitel unterteilt.

DDR wollte Weltoffenheit zeigen

Sie behandeln die sozialistische Ikonographie, Solidarität und Völkerfreundschaft als Formen und Formeln von Internationalität, die – sehr beschränkten – Reisemöglichkeiten ostdeutscher Künstler, Kunst-Studien von Ausländern in der DDR und die Frage, inwieweit ihre Arbeiten dort auch gesammelt wurden.

Letztere lässt sich am leichtesten beantworten: kaum. Zwar fanden in der DDR etliche Ausstellungen zeitgenössischer Kunst statt, auch aus dem nichtsozialistischen Ausland, doch anschließend wurden die Werke – von wenigen Schenkungen abgesehen – zurückgeschickt. Nicht nur aus Geldmangel: Derartige Ausstellungen „wurde(n) gemacht, weil die DDR zeigen wollte, schaut mal alle her, wie weltoffen wir sind“, erinnert sich der Zeitzeuge Peter Hartmann im Katalog.

Von traditionellen Ästhetiken beeinflusst

Bei den übrigen vier Abschnitten verschränken sich ostdeutsche und ausländische Perspektiven; daher stehen und hängen Werke, die sie jeweils repräsentieren, in bunter Reihe. Ohne zeitliche Begrenzung auf 40 Jahre DDR; manche entstanden erst später, so auch die fahnenschwingende Revoluzzerin, die als Plakatmotiv dient – der Kubaner José Toirac malte „Hasta la victoria siempre“ 1995. Zudem wurden bei acht Gegenwartskünstlern kommentierende Beiträge bestellt: von einer Monster-Assemblage aus Benin bis zu zwei deutsch-vietnamesischen Video-Installationen.

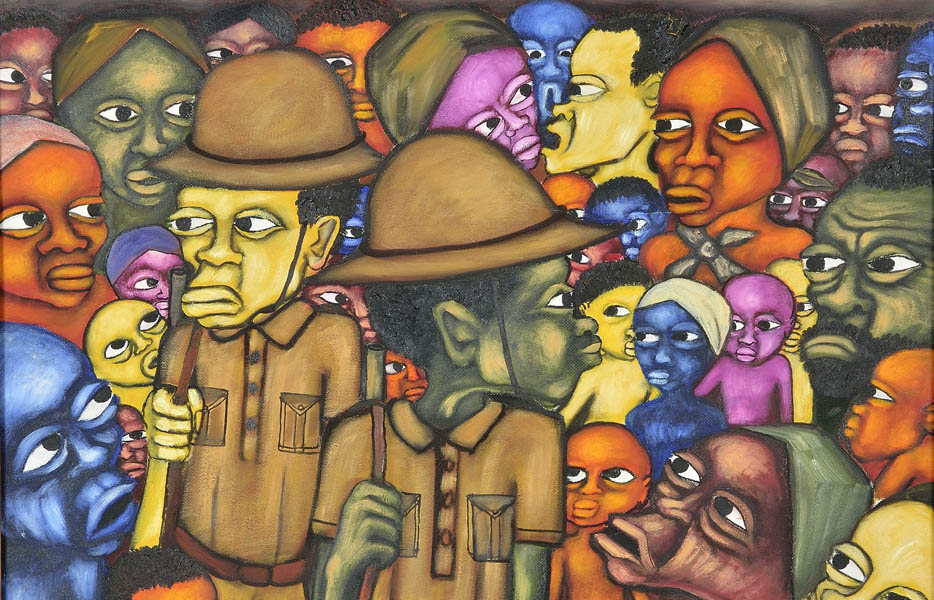

Beim Direktvergleich der DDR- mit der übrigen Kunst fällt auf: Ausländer waren meist – was Wunder – origineller und fantasievoller. Oft von traditioneller Ästhetik ihrer Herkunftsländer beeinflusst, verwendeten sie Techniken und Formensprachen, die in der DDR unbekannt waren. Oder sie lehnten sich an aktuelle Tendenzen der Weltkunst an.

Psychedelische Pop-Art aus Kuba

Da springt etwa ein Dutzend Plakate der 1960/70er Jahre aus Kuba ins Auge. Sie propagierten sozialistische Themen wie Antiimperialismus und -kolonialismus mit den visuellen Mitteln von Pop-Art und Psychedelik: extrem schematische Umrisse in schreienden Farbkontrasten. Das gestatteten sich DDR-Künstler nur in homöopathischen Dosen.

Naturgemäß sind die mehr als 200 gezeigten Exponate stilistisch sehr heterogen: von opulenten Auftragsarbeiten arrivierter Großkünstler bis zu Fingerübungen von Kunststudenten. Dennoch gelingt den Machern ein durchdachtes Arrangement, das anschaulich diverse Aspekte aufzeigt.

Bürokratisch gesteuerter Internationalismus

Etwa, wie paternalistisch die sozialistische Agitprop-Kunst für internationale Solidarität häufig ausfiel: Weiße kümmern sich fürsorglich um stereotyp gezeichnete Schützlinge mit dunkler Hautfarbe. „Socialist chromatism“ nennt der kanadische Historiker Quinn Slobodian derartige Klischees, die dem offiziell propagierten Antirassismus widersprachen.

Der in Ostberlin praktizierte Internationalismus wurde eben „bürokratisch gesteuert und kontrolliert“. Das war der „Intergrafik“-Triennale anzumerken, die 1965 als Gegenstück zur westdeutschen documenta begründet wurde; sie zeigte nur Arbeiten mit fortschrittlicher Botschaft im sozialistischen Sinne.

Hochklassiges Potpourri aus Depots

Oder auch dem Einfluss von Auslandsaufenthalten: Systemkonforme Kreative wie Lea Grundig, Präsidentin des Verbands Bildender Künstler, konnten ausgiebig reisen und Gesehenes detailgetreu skizzieren – sie starb 1977 während einer Mittelmeer-Kreuzfahrt auf der „MS Völkerfreundschaft“. Dagegen geriet auf Bildern ihrer weniger privilegierten Kollegen Exotisches oft bieder und ungelenk; ihnen fehlte schlicht die Anschauung.

All das ist nicht sonderlich überraschend, sondern illustriert die bekannten Widersprüche der ostdeutschen Kulturpolitik zwischen universellem Anspruch und realsozialistischer Kleinstaaterei. Was hingegen überrascht, ist die Qualität vieler der gezeigten Werke – ob sie nun von Migranten an DDR-Kunsthochschulen angefertigt wurden oder im Rahmen des Ostblock-Kulturaustauschs ins Land gelangten. Ein hochklassiges Potpourri von Methoden und Sujets aus den SKD-Depots, das staunen lässt.

Amerika-Diktaturen + Burma-Besatzung

Hintergrund

Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "Re-Connect. Kunst und Kampf im Bruderland" – Retrospektive der Migranten-Kunst in der DDR im Museum der bildenden Künste, Leipzig

und hier eine Besprechung der Ausstellung "Als hätten wir die Sonne verscharrt im Meer der Geschichten" – facettenreiche Themenschau zu Kunst ethnischer Minderheiten in der Ex-Sowjetunion im Haus der Kulturen der Welt, Berlin

und hier einen Bericht über die "documenta fifteen" – Bilanz des politischen Streits um nichtwestliche Gegenwartskunst an verschiedenen Orten in Kassel

und hier einen Beitrag über die Ausstellung "Point of No Return – Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst" im Museum der bildenden Künste, Leipzig.

Hierzulande unbekannte Gräuel waren ebenfalls bildwürdig: So fertigte U Sein Linn aus Burma, der von 1973 bis 1975 an der Dresdener Kunsthochschule studierte, eine zehnteilige Lithographie-Serie mit apokalyptischen Szenen während der japanischen Besatzung des heutigen Myanmar im Zweiten Weltkrieg an. Dagegen forderte der Vietnamkrieg auch regimetreue DDR-Künstler zu kühnen Reaktionen heraus: Heinz Lohmar malte 1965 Vietcong-Kämpfer so, wie sie von US-Veteranen oft beschrieben worden sind – als kaum erkennbare Schemen im Dschungel-Blätterwald.

Private Völkerverständigung

Romantisch ist an alledem nichts; und doch gab es Romanzen zwischen DDR-Bürgern und ausländischen Studenten oder Vertragsarbeitern, wie eine Fotoserie „Vietnamesen in Dresden“ von Matthias Rietschel dokumentiert. Solche private Völkerverständigung wurde misstrauisch beäugt, von den Behörden allenfalls geduldet – aber sie war oft fruchtbarer als alle offiziellen Phrasen über internationale Solidarität.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.