Der letzte Universalgelehrte im deutschen Medienbetrieb: Es gibt wohl kaum ein Feld, das Alexander Kluge nicht beackert, und kein Wissensgebiet, zu dem er nichts zu sagen hätte. Was hat der promovierte Jurist aus Halberstadt nicht alles angepackt! Sein Referendariat absolvierte er am Frankfurter „Institut für Sozialforschung“; über die Philosophie kam er zum Film. Adorno vermittelte ihn 1958 an Fritz Lang; bei ihm volontierte Kluge, während der legendäre Regisseur sein verschmocktes Spätwerk „Das indische Grabmahl“ drehte.

Info

Alexander Kluge: Pluriversum

15.09.2017 - 07.01.2018

täglich außer montags

10 bis 18 Uhr

donnerstags + freitags

bis 20 Uhr

im Museum Folkwang, Museumsplatz 1, Essen

Katalog 24 €

06.06.2018 - 30.09.2018

donnerstags bis sonntags

11 bis 18 Uhr

mittwochs + freitags

bis 21 Uhr

im 21er Haus, Arsenalstraße 1, Wien

Alexander Kluge:

Gärten der Kooperation

14.10.2017 - 14.01.2018

täglich außer montags

11 bis 18 Uhr

mittwochs bis 20 Uhr

im Württembergischen Kunstverein, Schlossplatz 2, Stuttgart

Angriff der Gegenwart auf übrige Zeit

Kluge drehte – ähnlich wie wenig später Rainer Werner Fassbinder – einen Film nach dem anderen in der für ihn typischen collage-Technik. Manche ihrer Titel wurden sprichwörtlich: etwa „In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod“ (1974), gemeinsam mit Edgar Reitz, oder „Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit“ (1985). Von der hatte Kluge offenbar genug, um nebenher fleißig Bücher zu veröffentlichen: so gemeinsam mit dem Soziologen Oskar Negt die dickleibige Theorie-Trilogie „Geschichte und Eigensinn“ (1981).

Sein größter coup gelang ihm 1987: Kluge ergatterte für seine „Development Company for Television Program“ (dctp) die so genannte Drittsendelizenz bei den damaligen Privatsendern. Seither werden die Zuschauer von RTL, Sat1 und VOX wöchentlich mit intellektuell anspruchsvollem Anti-Fernsehen beglückt.

Zwischentitel wie im Stummfilm

Da sieht man oft nur einen Forscher, den Kluge mit grenzenloser Wissbegier ausfragt. Dafür ist ihm kein Fachgebiet zu speziell; im Lauf der Jahre hat er wohl jeden zweiten deutschen Professor oder Sachbuchautor vor die Kamera geholt. Solche Hörfunk-Vorträge mit Standbildern lockert Kluge mit Zwischentiteln aus quietschbunten Buchstaben auf – Stummfilm-Ästhetik aus den Anfängen der Videotechnik.

Impressionen der Ausstellung

Montage-Methode in Museumsräumen

Im Grunde jagt Kluge jedes Medium, das er anfasst, durch den Mixer – wobei er auf alles pfeift, was eingängig und leicht konsumierbar wäre. Stattdessen montiert er Fragmente und Puzzleteile, Ge- und Erfundenes so aneinander, dass möglichst viele Reibungsflächen entstehen: Widersprüche und Lücken sollen Funken schlagen, damit beim Betrachter neue Assoziationen und Ideen entstehen – ähnlich wie bei seinem geschätzten Kollegen Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Was mal erfrischend und anregend wirkt, mal verwirrend und nervtötend, aber dennoch halbwegs nachvollziehbar: durch den linearen Aufbau von Filmen, Büchern und TV-interviews.

Ausstellungen sind anders – und daran scheitert diese zu Kluges 85. Geburtstag. Dabei hätte sein Riesenwerk wahrlich eine Retrospektive verdient, die es für jüngere Jahrgänge bündelt und zugänglich macht. Doch die Veranstalter hatten den unseligen Einfall, „Pluriversum“ vom Jubilar selbst gestalten zu lassen. Er wendet seine altgediente Montage-Methode einfach auf Museumsräume an – und schafft dadurch größtmögliche Konfusion.

Medialer overkill mit Minutenfilmen

Schon bei der Audio-Installation am Eingang: Zwei Gespräche mit Astrophysikern überlagern sich so, dass außer Satzfetzen nichts zu verstehen ist. Im entrée herrscht dagegen weihevolle Stille. Auf einer „Sternenkarte der Begriffe“ sind Zentralgestirne von Kluges Denkkosmos wie „Eigensinn“, „Hebammentechnik“ oder „Philosophie der Fußsohle“ verstreut, deren genaue Bedeutung nur Eingeweihten vertraut sein dürften; dazwischen herrscht gähnende Leere.

Hintergrund

Livestream-Website von Alexander Kluges "dctp.tv"

Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "Die entfesselte Antike: Aby Warburg und die Geburt der Pathosformel" über die Wanderung antiker Kunst-Formen im Wallraf-Richartz-Museum, Köln

und hier eine Besprechung der Ausstellung “Fassbinder – Jetzt: Film und Videokunst” – Retrospektive des Genies des Neuen Deutschen Films im Deutschen Filmmuseum, Frankfurt am Main

und hier einen Beitrag über die Ausstellung "Pasolini Roma" – exzellente Retrospektive über Leben + Werk von Pier Paolo Pasolini im Martin-Gropius-Bau, Berlin

und hier ein Bericht über die Ausstellung "Der Stand der Bilder" – gute Werkschau der Medienpioniere Zbigniew Rybczyński (Digitalisierung) und Gábor Bódy (Videokunst) in Berlin + Karlsruhe.

Audiovisueller Zettelkasten

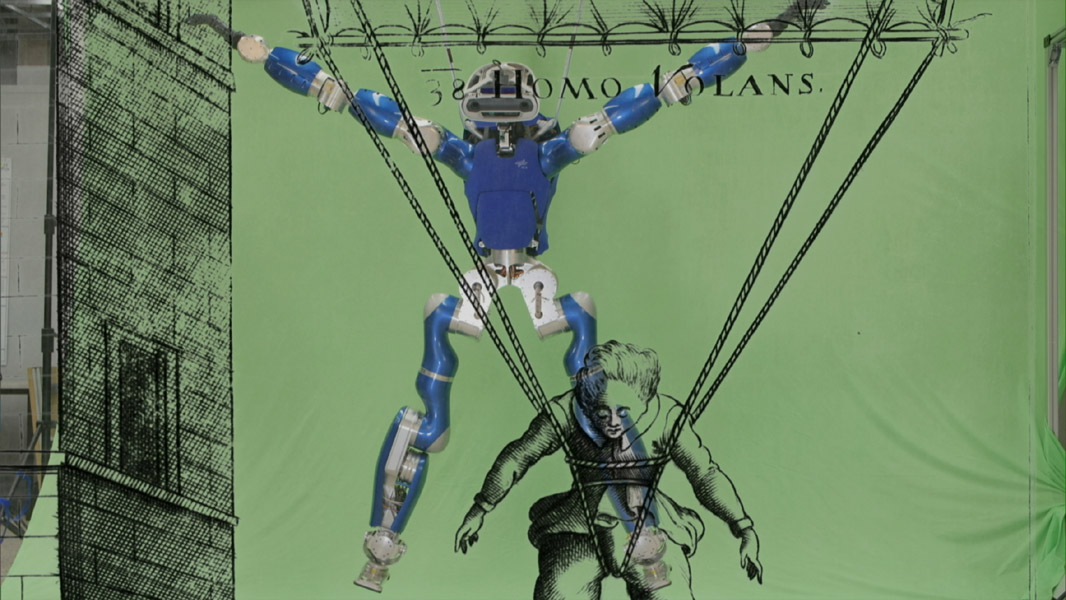

Was er hochtrabend mit dem „Mnemosyne“-Atlas von Aby Warburg in Beziehung setzt; dessen „Wanderung der Formen“ revolutionierte Anfang des 20. Jahrhunderts die Kunstgeschichte. Inwieweit Kluge ähnliches vorschwebt, ist im Geflimmer der Bildschirme nicht zu erkennen. Auch die übrigen Mehrkanal-Projektionen erscheinen recht beliebig: Ihr footage-Mosaik wirkt im Zeitalter von Youtube, Immersion und enhanced reality arg gestrig.

Angesichts seines ehrwürdigen Alters kann man das dem Gelegenheits-Kurator in eigener Sache kaum vorwerfen. Doch seinen ausgekippten audiovisuellen Zettelkasten müsste das Museum besser aufbereiten: Es fehlt jeder rote Faden, jede systematische Einführung in Kluges Denken und seine Verortung in der bundesdeutschen Kulturgeschichte. Denn die Zeiten, in denen bei Kernthesen der „Frankfurter Schule“ alle wissend nickten, sind längst vorbei.

Kluge kuratiert jede Kluge-Schau

Wer sich mehr Aufschluss vom Katalog erhofft, wird enttäuscht: Aufsätze in altersgerechter 20-Punkt-Schrift sind ins Kluge-typische patchwork aus Schnappschüssen, Zitaten, Aphorismen und Archiv-Ausgrabungen eingebettet. Ob und wie er seinen Anspruch umsetzt, Realgeschichte mit subjektiven Erinnerungen und Gefühlen zu verbinden, bleibt irgendwo in diesem Text-Bild-Konglomerat verborgen.

So steht eine Gedenkschau, die mit gebotener Distanz seine enorme Lebensleistung strukturiert würdigt, noch aus. Allerdings scheint es unmöglich zu sein, eine Ausstellung über Alexander Kluge zu machen, die nicht von ihm selbst kuratiert wird: Auch an den „Gärten der Kooperation“, die zur gleichen Zeit im Württembergischen Kunstverein gezeigt werden, ist er maßgeblich beteiligt.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

.

Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der

Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.

. Diesen

Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht

vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie

die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum

Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.